2011年,工信部首次提出将“专精特新”作为中小企业转型升级的重要途径。

多年来,贵州下足功夫培育“专精特新”的肥沃土壤,加速释放“小巨人”的大能量,促进中小企业走出一条专业化、精细化、特色化、新颖化的高质量发展之路。

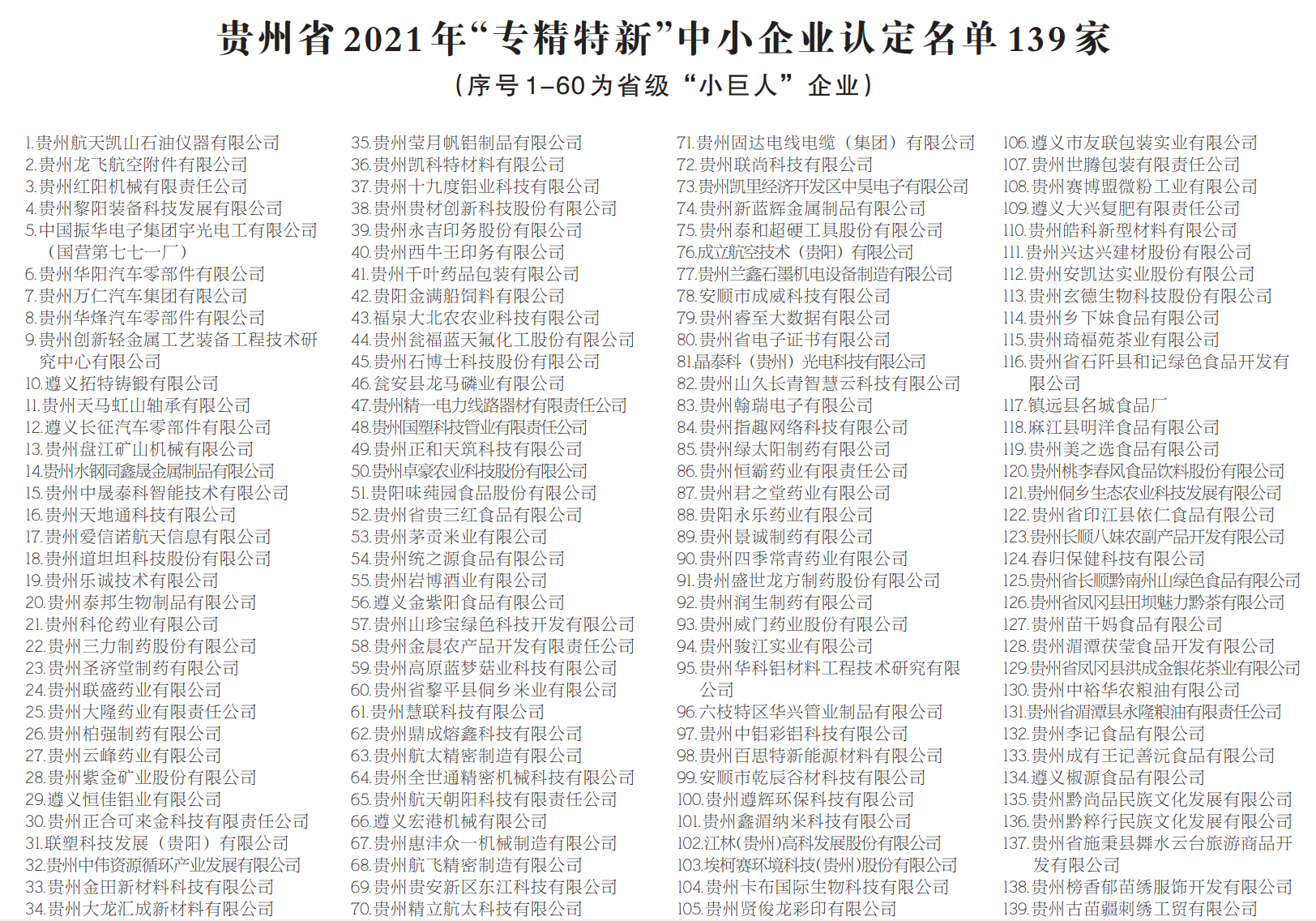

截至目前,贵州获认定的国家级专精特新“小巨人”企业达50家,其中国家重点“小巨人”企业为18家。2021年,我省认定省级“专精特新”中小企业达139家,其中省级“小巨人”企业为60家。

《贵州省中小企业“专精特新”培育实施方案》明确提出,“十四五”期间,年均培育认定“专精特新”中小企业100户以上,择优培育一批省级“专精特新”小巨人企业。

“专精特新”不仅仅是优秀企业的标签,更代表了企业发展的路径和模式。近日,笔者走进专精特新“小巨人”企业,探究其背后的发展经验。

航宇科技:以科技创新锻造实力

十五年“锻造”,一朝锋芒露。

从追赶者转变为引领者,从初创企业转身为专精特新“小巨人”企业,15年时间,贵州航宇科技发展股份有限公司用行动诠释科技创新发展。

2006年,航宇科技在贵阳成立,专注航空发动机、航天运载火箭等高端装备用精密环锻件研制与生产,扮演着航空制造“安全阀”的角色。

至此,航宇科技怀揣着创新梦想,正式踏上了“锻造”的征程。

历经15年的创新发展,航宇科技闯出了一条高质量发展新路。

通过对研发生产线进行智能改造,航宇科技开创了两个率先——

率先在国内实现了航空锻造全过程数值模拟仿真,为工艺设计及锻造提供了理论数据依据,降低了原材料的消耗,实现了绿色锻造;

率先在国内锻造行业实现了数字化过程控制,转变了研发生产模式,实现了精益生产,提高了生产效率及产品性能。

紧接着,一份份荣誉接踵而来,其中,就有入选国家首批专精特新“小巨人”企业。对航宇科技来说,这是国家对企业能力的认可。这样的荣誉,让企业自身发展更有定力、更有底气。

那么,航宇科技是如何一步步成长为专精特新“小巨人”企业的,对其他企业的发展有何借鉴意义?

航宇科技回答了三个关键词:产学研用、人才、数字化。

——与西北工业大学、钢铁研究总院、中科院金属所等国内一流大学和科研院所,紧密开展互动式产学研用合作,通过国外航空用新材料及国内航空未用新材料的研究,拓展了我国航空发动机选材的应用范围,引领航空发动机制造业的发展。

——本着开放合作共享的原则,不断强化人才队伍建设,从“引”“培”入手。吸纳或引进海内外人才和高校、科研院所人才;注重企业内部人才培养。

——依托“大数据+智能制造”,联合国内院所优势力量,打造航空锻造数字化车间,实现了航空锻造全过程辗轧智能仿真及过程数字化控制,提高了航空锻造的效率及产品性能,在行业内具有示范引领作用。

“十三五”期间,航宇科技搭建了国家级企业技术中心、贵州省先进锻压工程技术研究中心、贵州省特种合金精密锻造工程研究中心、航空材料检测CANS实验室、宇航材料试验室、航空锻件全过程制造数字仿真试验室、院士工作站等研发平台。拥有有效发明专利53件,其中国际发明专利1件。

如今,凭借先进技术水平和高可靠性产品的航宇科技,已成为我国国产航空发动机环形锻件的主研制单位之一,也是美国GE、普惠,英国罗·罗等全球六大商用航空发动机机匣及环形锻件在亚太地区的主要供应商之一。

随着市场不断拓展,航宇科技销售收入从2017年的2.25亿元增长到2020年的6.71亿元,实现翻番。今年前三季度,公司实现营业收入6.28亿元,同比增长39.05%。

发展不止步。航宇科技提出了全新的航空环锻件柔性智能锻造方案,即通过“信息化+数字化”融合,实现“设备+大数据+智能制造”高端产业化发展的全新模式。

未来可期。航宇科技将积极融入全球航空产业链,走国际化发展的道路,实现境内、境外航空市场两翼齐飞,致力于成为全球技术领先的以环锻件为核心产品的航空发动机零部件主流供应商,让全球商用航空发动机产业链烙上中国企业的印记。

航天电科:“两化”融合踏上“智造”之路

走进贵州航天电子科技有限公司的电装车间,仓储、贴装生产线、插装生产线等区域都实现了智能化运作。

“在全球数字经济的大浪潮下,深入推进两化融合,已成为企业适应转型升级,谋求生存发展的必然选择。”航天电科有关负责人说。

乘着数字经济发展的东风,航天电科深入推进信息化与工业化融合,走上了“智造”之路。历经多年发展,航天电科成功跻身于国家级专精特新“小巨人”企业俱乐部。

推进“两化”融合,则要打破信息壁垒。航天电科“关键招”是——打造“三个体系”,即基于模型驱动的数字化研发体系、基于基础业务的精益集成管理体系、基于数据驱动的柔性化生产制造体系。

构建基于模型驱动的数字化研发体系——

以探测制导与通信核心专业发展为牵引,通过购置systemVue、HFSS、CST、FPGA软件验证仿真平台、产品性能与可靠性一体化设计与分析平台等专业软件,搭建雷达系统仿真、天线仿真、FPGA仿真验证与调试、电磁兼容性仿真设计验证、性能与四性一体化设计等多学科仿真与设计平台,提升公司设计开发能力,以及产品的质量可靠性。

构建基于基础业务的精益集成管理体系——

以公司数字化科研生产体系三年专项行动计划为指导,着重开展各业务口基础数据的统计与管理,物品数据的重码率控制在0.5%以内,打通TC与MES、ERP及终端之间的信息流通,实现自动统计分析元器件国产化率,准确率达99%以上;以BOM在科研生产的全面应用为牵引,形成EBOM、PBOM、MBOM的构建指南,MRP运算率为100%;充分利用BPM平台,开展业务场景梳理,建立涵盖科研、生产各个方面业务流程115个。

构建基于数据驱动的柔性化生产制造体系——

以智能车间建设为契机,新建十万级净化间,建设全自动SMT生产线,具备超小元件、超细间距器件、LGA、CCGA等元器件贴装能力,实现全工序100%在线检测能力。购置智能化仓储柜、AGV等硬件设备,打造以物料条码识别为核心的WMS仓储管理系统,实现90%以上元器件的自动统计;打造电子产品综合检测服务中心,具备2D/3D AOI检测、三维X射线检测、ICT在线检测等能力,可实现光/电/失效分析/力学为一体的综合检测服务。

航天电科打造这“三个体系”,花钱从不吝啬。“十三五”以来,投入资金达5000余万元。通过“三个体系”的构建,实现以数字化为本质特征的研制生产模式、精益管控模式和智能生产模式,推动科研和管理模式变革。

研发体系:实现结构数字样机100%覆盖,缩短项目研制。管理体系:数据化业务覆盖度达90%以上,产品不良率低于1000PPM,极大提高了科研生产经营管理水平。制造体系:形成电子产品印制板组件20万套/年的制造及检测服务能力,新建产线作业人员由15人缩减至2人,产品一次提交合格率达到99%以上。

如今的航天电科,实现了两个转变:由粗放型制造向质量效益型制造的转变;由传统制造向智能制造、协同制造、云制造的转变。

“十三五”以来,航天电科累计实现营业收入20.63亿元,较“十二五”同期增长74.39%;累计实现利润总额1.71亿元,较“十二五”同期增长140.14%;经济增加值由“十二五”末的1983万元提高到5574万元。而今年1月至10月,航天电科实现营业收入4.29亿元,同比增长0.4%,利润总额0.46亿元。

航天乌江:构建超临界流体技术产业生态

一瓶用低温物理技术萃取的核桃油,能够保留多种不饱和脂肪酸,有效解决食用油抗生素、重金属含量、农药残留超标等问题。

萃取这种核桃油的设备被称为超临界二氧化碳萃取装备。这项颠覆性技术又称之为超临界流体技术。

同时拥有这种萃取装备和技术的企业,就是贵州航天乌江机电设备有限责任公司。

经过20年发展,航天乌江成为目前国内唯一具备设计、加工、安装、调试大型工业化超临界流体技术装备综合能力的企业,同时具备集超临界流体萃取前后端处理为一体的能力,而且也是国家级专精特新“小巨人”企业。

在航天乌江看来,超临界流体技术及装备属国家鼓励发展的战略性新兴产业,是典型的“发展新经济、培育新动能”项目,是引领贵州“泉涌”工程的支撑技术和装备之一,是智能制造领域的“两化”融合的代表性产业。

目前,航天乌江已形成1~5000L成套装备的系列化产品,在该领域实现五个国内第一:第一套5000L萃取容积最大的工业化装备;第一套100Mpa萃取压力最高的超高压工业化装备;第一套全不锈钢带精馏柱的工业化装备;第一套21个萃取釜可同时串、并联运行的工业化装备;市场占有率全国第一。

有技术,就有市场。航天乌江先后销售300多套工业化超临界萃取技术成套装备,可完成原料端到产品端的加工工作,现有用户200多家;产业链就业人口10万余人,客户实现产值约500亿元。

航天乌江有何发展良方?

加强战略研究,着力战略引领。通过聘请国内知名专家就超临界流体技术产业发展战略问题进行研究。

坚持产学研合作,实现技术领先。与清华大学、中山大学等高校、科研院所和海归人士开展合作,共同开展核心技术攻关,加快产业化进程。

发挥装备优势,培育核心技术。依托超临界流体技术装备优势,全力研发气凝胶自动化生产线,破解产业化发展瓶颈。

创新商业模式,突出孵化功能。进一步创新商业模式,与具有丰富市场经验的厂商开展战略合作。

航天乌江有关负责人表示,立足自身装备制造和技术优势,集聚各方资源,目前,在贵州已打造贯穿超临界萃取产业链纵向环节的产业生态。

在原料前端,引入地方农业合作社,保障原材料供应;在精深加工中端,发挥不同规格植物萃取生产线优势,进行精深加工,提高产品附加值,为农户增收;在销售终端,引入具有营销经验营销平台,实现产品的市场化推广。打造了全产业链的共赢产业生态,推动一二三产业的融合发展。

2020年,航天乌江实现销售收入4.73亿元,同比增长15.24%,其中超临界流体技术产业实现销售收入4.09亿元,同比增长29.17%,持续保持较好的发展势头。今年截至10月,航天乌江实现销售收入3.8亿元。

下一步,航天乌江将以河南西峡、河北邯郸、贵州贵阳、遵义等地天然作物资源禀赋,建立一二三产业融合发展的萃取产业集群,打造产业集群样板,可在全国乃至全世界推广。